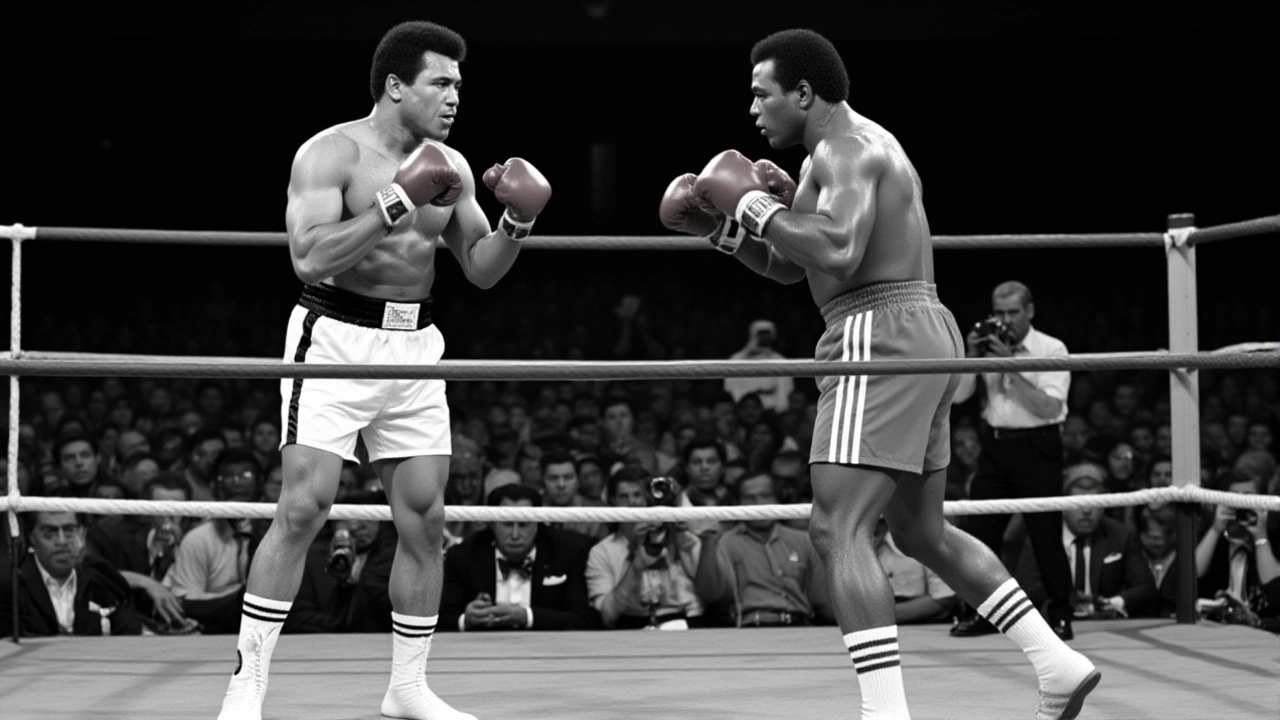

No dia 30 de outubro de 1974, às 21h, no Kinshasa, então Zaire (atual República Democrática do Congo), Muhammad Ali surpreendeu o mundo do boxe ao derrotar o invicto George Foreman por nocaute no oitavo round, em uma luta que ficou conhecida como 'The Rumble in the Jungle'Stade du 20 Mai. O combate, arbitrado por Zach Clayton, decidia os títulos mundiais WBC e WBA dos pesados — e ali, naquela noite quente e eletrizante, o povo da África Central testemunhou algo raro: um homem considerado acabado, com 32 anos e seis anos mais velho que o adversário, derrubando o mais temido nocauteador da história.

Um campeão caído, um gigante imbatível

Ali havia sido privado do cinturão em 1967 por se recusar a ser convocado para a Guerra do Vietnã. Nos anos seguintes, sua carreira foi interrompida, e quando voltou, enfrentou derrotas para Joe Frazier e Ken Norton — ambos decisivas, ambos dolorosas. Já Foreman, aos 26, era uma máquina de nocautes: 37 vitórias por KO em 40 lutas. Em 1973, havia destruído Frazier em apenas dois rounds, derrubando-o seis vezes. Era um monstro físico, pesando 3,5 libras a mais que Ali, com braços como troncos de árvore e um soco que parecia capaz de desintegrar ossos. Os bookmakers davam Foreman como favorito por 3,5 a 1. A maioria dos analistas achava que Ali estaria morto antes do terceiro round.A estratégia que mudou o boxe

Mas Ali não veio para lutar como antes. Ele não corria. Não esquivava. Ele se deixou bater. No centro do ringue, encostado nas cordas, com os braços cruzados, ele absorveu socos que deixariam qualquer outro homem no chão. Era o ‘rope-a-dope’ — uma tática que parecia loucura, mas era perfeitamente calculada. Ali sabia que Foreman, tão poderoso quanto impetuoso, gastaria energia em golpes que não conseguiam derrubá-lo. E enquanto Foreman se cansava, Ali respirava, observava, esperava. Os comentaristas não acreditavam. Os torcedores gritavam. Os especialistas se perguntavam: ele está se rendendo? Ou está armadilhando?Na oitava rodada, com Foreman já ofegante, os punhos de Ali se tornaram relâmpagos. Um direto no fígado. Um gancho de esquerda. Um uppercut que fez o campeão fechar os olhos. E então, um soco de direita que o derrubou como um carvalho cortado. Foreman caiu. Não se levantou. O juiz contou até dez. O estádio explodiu. O mundo ficou em silêncio.

Um título, uma legado

Com a vitória, Ali se tornou o primeiro homem na história a recuperar o cinturão dos pesados depois de perdê-lo — e fez isso contra o adversário mais assustador que já enfrentou. Ele não apenas venceu. Ele reescreveu o que era possível no esporte. Ali, o exilado, o contestador, o poeta que falava em versos e lutava em ritmos, provou que inteligência pode vencer força bruta. A luta foi eleita ‘Fight of the Year’ de 1974 por todas as principais organizações de boxe. Hoje, é chamada de “o maior evento esportivo do século 20” por historiadores.Don King, o promoter que arquitetou o evento, transformou aquela noite em um espetáculo global. Músicos como James Brown e B.B. King tocaram na cidade. O próprio presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko, patrocinou a luta como um símbolo de orgulho africano. A transmissão foi vista em mais de 90 países. Ali, que antes era visto como um homem do passado, tornou-se um ícone atemporal. Foreman, por outro lado, caiu, mas não foi derrotado — ele voltaria anos depois, como campeão de novo, mas nunca mais com a mesma ferocidade.

Por que isso ainda importa?

Cinquenta anos depois, em 2024, o aniversário da luta foi celebrado em Kinshasa, em Nova York, em Londres e em São Paulo. Documentários foram reexibidos. Livros foram reeditados. O ‘rope-a-dope’ ainda é ensinado em academias de boxe como um exemplo de disciplina e paciência. Ali não tinha mais a velocidade de antes. Não tinha mais a juventude. Mas tinha a mente. E isso foi suficiente.Naquela noite, o mundo viu que o mais forte nem sempre vence. Que o mais rápido nem sempre é o mais sábio. Que um homem pode se tornar invencível não por sua força, mas por sua capacidade de esperar — e então, no momento exato, atacar.

As vozes que marcaram a história

Vários canais de YouTube, como Boxing Era, Timeless Boxing e Ali Way Boxing, mantêm vídeos com comentários e imagens originais da luta. Um trecho de 2025 destaca: “Ali não estava apenas lutando por um título. Ele estava lutando por sua identidade.” Outro, da Rumble in the Jungle: 50 Years Later, observa: “O soco no fígado foi o golpe da consciência — Foreman nunca mais foi o mesmo.”Ali, em entrevista anos depois, disse: “Eu não queria derrubá-lo. Eu queria que ele me derrubasse. Mas ele não conseguiu. E quando ele percebeu que não conseguia, perdeu a cabeça.”

Frequently Asked Questions

Como a vitória de Ali mudou o boxe profissional?

A vitória de Ali provou que estratégias táticas podiam superar força bruta, inspirando futuras gerações de boxeadores a valorizarem a inteligência e a resistência. O ‘rope-a-dope’ se tornou um padrão de ensino em academias, e a luta redefiniu o que era possível para lutadores mais velhos. Ali, aos 32, foi o primeiro campeão a recuperar o título após anos fora do ringue — abrindo caminho para renascimentos como o de George Foreman em 1994.

Por que a luta aconteceu na África e não nos EUA?

Os EUA recusaram-se a permitir a luta por questões políticas e de segurança. O presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko, ofereceu US$ 10 milhões para sediar o evento — um dos maiores pagamentos da história do esporte na época. A escolha de Kinshasa foi também um gesto simbólico: Ali, que se identificava com a diáspora africana, viu na África um lugar onde seu legado poderia ser celebrado além da política americana.

Qual foi o impacto da luta na cultura popular?

A luta inspirou filmes, livros, músicas e até campanhas publicitárias. O documentário ‘When We Were Kings’ (1996), vencedor do Oscar, capturou a atmosfera da noite e o espírito de Ali. A música de James Brown tocada no estádio virou hino. A luta se tornou um símbolo de superação, especialmente para comunidades marginalizadas — e ainda é usada em discursos sobre resiliência e coragem.

George Foreman chegou a se recuperar depois dessa derrota?

Sim. Após a derrota, Foreman se afastou do boxe por quase 10 anos, se tornou pastor e voltou em 1987, aos 38 anos. Em 1994, aos 45, ele se tornou o mais velho campeão dos pesados da história, derrotando Michael Moorer. Sua redenção foi tão icônica quanto a derrota — mostrando que, como Ali, ele também entendia que o tempo não é inimigo, se você souber esperar.

Por que essa luta é considerada mais importante que outras grandes disputas de boxe?

Porque foi mais que um combate. Foi um momento político, cultural e espiritual. Ali, o homem que desafiou o governo, a guerra e o racismo, venceu o símbolo da força física absoluta em território africano, diante de uma plateia que nunca havia visto um campeão negro se levantar após ser dominado. A luta transcendeu o esporte — tornou-se uma metáfora da resistência humana.

Maycon Ronaldo

novembro 24, 2025 AT 10:27Essa luta ainda me dá arrepios, mano. Ali não estava só boxeando, ele estava fazendo teatro com o corpo. Deixar Foreman bater e bater... e só esperar o momento certo? Isso é psicologia pura. O cara tinha mais cérebro que todo o ringue juntos. E o som do soco no fígado? Parecia um galho quebrando no meio da floresta. Ninguém viu isso vindo. Ninguém.

Hoje em dia, todo boxeador novo quer ser o Foreman - forte, rápido, agressivo. Mas ninguém quer ser o Ali. Porque ser o Ali exige paciência, dor, e a coragem de parecer fraco pra ganhar. E isso, meu amigo, é raro.

Gih Maciel

novembro 25, 2025 AT 08:51Luma Eduarda

novembro 26, 2025 AT 03:19Como é possível alguém ainda questionar a grandeza de Muhammad Ali? Um negro, exilado, ridicularizado, chamado de ‘traidor’ por um país que o odiava - e ele vai pra ÁFRICA, onde ninguém o queria, e DESTRÓI o monstro mais temido da história? Isso não é esporte. Isso é revolução. E o pior? O mundo ainda não entendeu o que aconteceu naquela noite. Não é só sobre boxe. É sobre resistência. É sobre um homem que se tornou deus porque recusou se curvar. Foreman era força. Ali era destino. E o destino sempre vence.

Carols Bastos

novembro 26, 2025 AT 11:34Essa luta é um manual de vida, sério. Ali não tentou ser melhor que Foreman em força - ele foi melhor em inteligência. E isso vale pra qualquer área: trabalho, relacionamento, estudo. Você não precisa ser o mais rápido, o mais forte, o mais jovem. Só precisa ser o mais paciente.

Ali sabia que Foreman ia se cansar. Ele só precisava não se cansar primeiro. E isso é algo que todo mundo deveria aprender: parar de correr contra o vento e aprender a andar com ele. O soco no fígado? Foi o momento em que a mente venceu o corpo. E isso é lindo.

Se você tá se sentindo desanimado hoje, lembre-se: Ali tinha 32 anos, fora do ringue por anos, e ainda assim, ele esperou. E quando o momento chegou? Ele não errou. Nunca.

Helbert Rocha Andrade

novembro 27, 2025 AT 10:42Leandro Bordoni

novembro 27, 2025 AT 15:09Tem algo que nunca me saiu da cabeça: Ali não estava tentando vencer. Ele estava tentando fazer Foreman perder. E isso é uma diferença sutil, mas enorme. Ele não queria derrubar o adversário. Ele queria que o adversário se derrubasse sozinho. Isso é controle total. É domínio psicológico. E isso explica por que ele foi tão adorado na África. Porque ele não estava lutando por um título. Ele estava lutando por uma ideia: que o oprimido pode vencer sem ser violento. Só preciso ser mais sábio.

Isso me faz pensar: quantas vezes a gente tenta forçar as coisas, quando o melhor seria só esperar?

Edson Hoppe

novembro 28, 2025 AT 11:35Ricardo Frá

novembro 29, 2025 AT 08:38Quem acha que boxe é só força não entende nada. Ali era um poeta com luvas. Ele não só ganhou a luta, ele ganhou a narrativa. O mundo inteiro viu um homem velho, considerado acabado, usar a cabeça como arma. E o mais incrível? Ele fez isso no coração da África, com a música de James Brown tocando, com o presidente do Zaire torcendo, com o mundo inteiro assistindo. Isso não foi esporte. Foi arte. Foi política. Foi espiritual.

Foreman era o futuro. Ali era a memória. E a memória, às vezes, é mais forte que o futuro. Porque o futuro esquece. A memória ensina.

E olha, hoje em dia, todo mundo fala de estratégia, de planejamento, de longo prazo. Mas ninguém mais faz o rope-a-dope. Porque ninguém mais tem coragem de se deixar bater. E isso é triste. Porque a verdade é: às vezes, você tem que cair pra saber que ainda pode levantar.

Marcia Bento

novembro 30, 2025 AT 22:18EU CHOREI VENDO ISSO DE NOVO. NÃO É SÓ BOXE. É UMA HISTÓRIA DE AMOR COM A VIDA. ALI NÃO TINHA MAIS VELOCIDADE, MAS TINHA ALMA. E A ALMA NÃO SE CANSAM. FOREMAN TINHA MÚSCULOS. ALI TINHA FÉ. E FÉ VENCE TUDO. EU AMO ELE. ESSA LUTA É MINHA MÚSICA DE LUTO E MINHA CANÇÃO DE VITÓRIA AO MESMO TEMPO. QUEM NÃO CHORA NÃO VÊ A BELEZA.

Bárbara Sofia

dezembro 1, 2025 AT 18:08Wallacy Rocha

dezembro 2, 2025 AT 21:40Essa luta é um clássico, mas sério, quem ainda liga? Hoje em dia tem MMA, tem lutadores que fazem 5 rounds de pancada pura. Ali só ganhou porque Foreman era burro. E o povo da África? Tava lá só porque o governo pagou pra eles assistirem. Não foi mágica, foi marketing. E o documentário? Foi feito pra vender. Tudo é comercial agora.

Ali era bom, mas não é o messias que todo mundo fala. Ele só teve sorte de o adversário não ter tático. E o rope-a-dope? É só uma desculpa pra não ter saído do ringue.